107. Sitzung des Kunstrückgabebeirats – drei Empfehlungen beschlossen

Der Kunstrückgabebeirat hat in seiner 107. Sitzung am 8. Juli 2025 drei Empfehlungen bezüglich der Rückgabe von Sammlungsgegenständen aus der Österreichischen Nationalbibliothek und dem Theatermuseum (KHM-Museumsverband) ausgesprochen.

Österreichische Nationalbibliothek

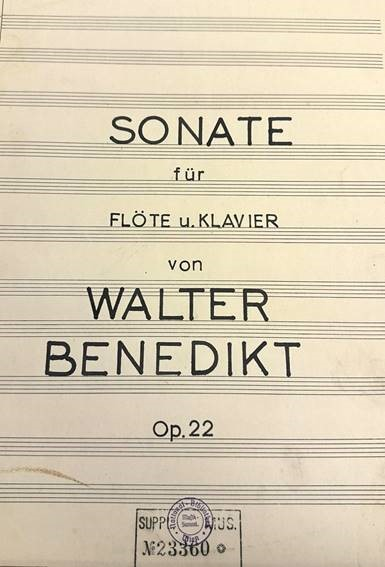

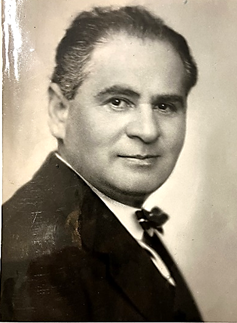

Eine Rückgabeempfehlung gab der Beirat zunächst im Falle von insgesamt 24 Musiknotenblättern in der Österreichischen Nationalbibliothek ab, die seitens der Provenienzforschung Walter Benedikt zugeordnet werden konnten. Neben seiner Tätigkeit als Kaufmann trat er als Komponist, Dirigent, aber auch als Flötist und Pianist hervor, dessen Werke im Radio und verschiedenen Wiener Konzertsälen gespielt wurden. Als Jude nach dem "Anschluss" von Verfolgung bedroht, ergriff er gemeinsam mit seiner Familie im August 1938 die Flucht aus Wien und ließ sich in den USA nieder. Sein Umzugsgut, das er der Spedition Bäuml übergeben hatte, sollte Wien jedoch nie verlassen. Vielmehr wurden die Vermögenschaften seitens der "Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo" (Vugesta) verwertet. Im Zuge dessen gelangten auch die gegenständlichen Musiknoten – 22 Kompositionen Walter Benedikts und zwei Stücke Adolf Jensens, die Benedikts Stempel tragen – an die Nationalbibliothek. Sie sollen nun an die Rechtsnachfolger:innen des Komponisten, der 1948 in New York unter seinem amerikanisierten Nachnamen Benedict starb, restituiert werden.

In den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek ordnete die Provenienzforschung des Weiteren 615 Inventarnummern dem Autor, Journalisten und Übersetzer Max Hayek zu, der innerhalb des Wiener Kunst- und Kulturlebens, unter anderem im sogenannten "Teschner-Kreis", bestens vernetzt war, wovon zahlreiche erhaltene Korrespondenzen zeugen. Hayek, der 1907 aus der Israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten war, wurde ab dem "Anschluss" als jüdisch verfolgt und mehrfach von der Gestapo verhaftet. Zum Jahreswechsel 1938/39 floh er ins vermeintlich sichere Ausland, nach Brüssel, wo er jedoch erneut vom NS-Regime eingeholt wurde und gezwungen war, sich als Jude zu registrieren. Im Mai 1944 wurde Max Hayek nach Auschwitz deportiert, wo er vermutlich gleich nach der Ankunft ermordet wurde. Zahlreiche weitere Familienmitglieder fanden einen gewaltsamen Tod in der Shoah, weshalb weder Rückstellungsanträge noch Todeserklärungsverfahren nach 1945 geführt wurden. Im Jahr, in welchem Max Hayek im Lager ums Leben kam, lieferte sein Freund, der Burgschauspieler Hans Marr, dessen umfangreiche Fotosammlung in der Nationalbibliothek ab, die dort 1948 inventarisiert wurde; diese Übergaben wertete der Beirat als nichtige Rechtshandlung und empfahl die Restitution der Fotografien an die Rechtsnachfolger:innen nach Max Hayek.

Theatermuseum

Abschließend befasste sich der Beirat mit 21 Theaterzeichnungen und -grafiken, die 1951 unter "Ältere Bestände (Grün)" im Theatermuseum verzeichnet worden waren. Die Kommission für Provenienzforschung vermochte hinter diesem Eintrag den prominenten Bühnenschriftsteller Alfred Grünwald auszumachen, der nach dem "Anschluss" u.a. gemeinsam mit Bruno Kreisky in "Schutzhaft" war und in weiterer Folge mit seiner Familie aus Wien flüchtete. Über Teile seiner Kunstsammlung verhängte die Zentralstelle für Denkmalschutz die Ausfuhrsperre und übergab sie der damals zur Nationalbibliothek gehörenden Theatersammlung. Der übrige Hausrat wurde der Familie Grünwald nach Paris nachgeschickt, von wo sie angesichts der deutschen Besetzung Frankreichs – nunmehr ohne ihr Mobiliar – weiterflohen und schließlich die Überfahrt über den Atlantik antraten. Während Alfred Granville Grünwald und nach seinem Tod 1951 seine Kinder sich um die Rückstellung des einst großen Vermögens bemühten und auch Teile zurückerhielten, verblieben die 1938 zurückbehaltenen Kunstblätter im Theatermuseum. Der Beirat erkannte die ihrer Übernahme zugrundeliegenden Rechtshandlungen als nichtig und empfahl ihre Restitution.

Zum Thema

Die bei der Sitzung gefassten Beschlüsse des Beirats, die Bundesminister für Kunst und Kultur, Andreas Babler, zur Entscheidung vorgelegt werden, sowie Informationen zur Arbeit der Kommission für Provenienzforschung sind unter Provenienzforschung abrufbar.

Der Kunstrückgabebeirat tagt mehrmals im Jahr und fasst dabei – auf Basis der von der Kommission für Provenienzforschung vorgelegten Dossiers – Beschlüsse, die als Empfehlungen an die für die jeweiligen Sammlungen zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister gerichtet werden.

Die Beschlüsse sind im Wortlaut auf der Webseite der Kommission für Provenienzforschung wiedergegeben: Provienzforschung und Restitution in den Sammlungen des Bundes

- Die Kommission publiziert laufend die Ergebnisse ihrer umfassenden Forschungen, die dem Beirat als Grundlage für seine Empfehlungen dienen, so etwa im online erscheinenden Lexikon der österreichischen Provenienzforschung

- Übersichtsseite Kunstrückgabe & Gedenkkultur

- Website Österreichische Nationalbibliothek

- Website Theatermuseum (KHM-Museumsverband)