Agency for Better Living: Österreichischer Pavillon bei der 19. Architekturbiennale in Venedig eröffnet

EliasFuhrer-139.png)

Projekt zu akuten globalen Wohnfragen

Vizekanzler und Kultur- und Wohnminister Andreas Babler eröffnete am 9. Mai 2025 den österreichischen Pavillon auf der 19. Internationalen Architekturausstellung der Biennale in Venedig. Der diesjährige Beitrag Agency for Better Living und wurde von den Kurator:innen Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito entwickelt. Ihr Projekt stellt akute globale Wohnfragen, die als Synthese von Top-down (Erfolgsmodell des Sozialen Wohnbaus Wiens) und Bottom-up (Selbstorganisationsmodelle der Zivilgesellschaft) anhand konkreter Architekturen und Erforschung der jeweiligen Systeme beantwortet werden sollen ins Zentrum.

Vizekanzler Andreas Babler:

"Die Architekturbiennale in Venedig zählt zu den weltweit renommiertesten Architekturausstellungen und ist eine der wichtigsten Plattformen für den internationalen Architekturdiskurs sowie für die Vermittlung baukulturell relevanter Themen. Ich freue mich daher sehr, dass für die 19. Ausgabe der Biennale der Beitrag der Kurator:innen Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito für die Bespielung des österreichischen Pavillons ausgewählt wurde.

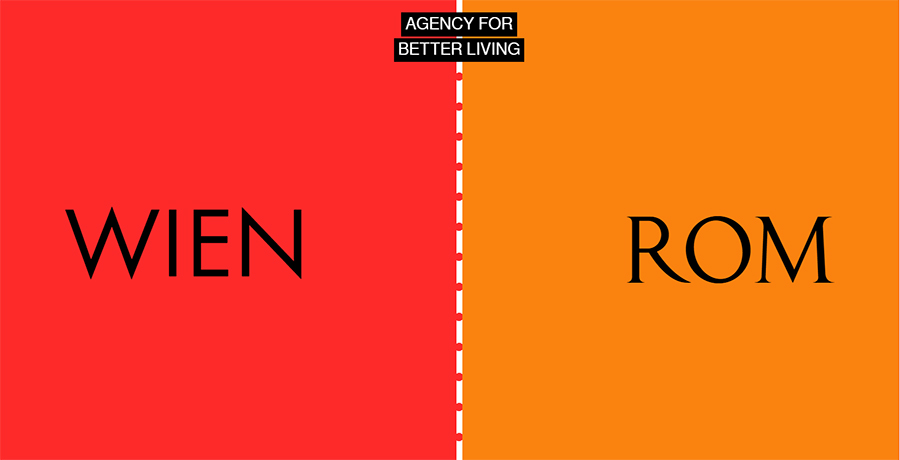

Unter dem Titel Better Living stellen sie das Thema des sozial ausgewogenen, leistbaren Wohnens in den Mittelpunkt. Im Zentrum der Präsentation stehen zwei unterschiedliche, ja gegensätzliche Ansätze des Wohnens: der Wiener soziale Wohnbau mit seiner über 100-jährigen Geschichte und der informelle Wohnbau in Rom. Der Vergleich dieser beiden Modelle – der geplanten, öffentlichen Wohnarchitektur Wiens und der improvisierten, oft spontanen Architektur Roms – regt zu einem interdisziplinären Dialog an, der auch über den österreichisch-italienischen Kontext hinaus spannende Impulse für einen zukunftsfitten, klima- und sozial gerechten Wohnbau geben kann. Die Architekturbiennale scheint mir der ideale Rahmen, um diese Fragen in einem internationalen Kontext zu diskutieren. Sie lädt dazu ein, die Vielfalt der Wohnmodelle aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu reflektieren und zu hinterfragen, in welcher Weise die Architektur dazu beitragen kann, gerechte, lebenswerte und nachhaltige Städte zu gestalten.

Alle Besucher:innen, Aktivist:innen und Expert:innen haben neben dem Besuch der Ausstellung auch die Möglichkeit sich aktiv an den öffentlichen Veranstaltungen im Innenhof des Pavillons zu beteiligen. Hier werden Präsentationen, Vorträge und Workshops zu verschiedenen Themen angeboten. Ich lade Sie daher herzlich ein, Ihre Ideen, Gedanken und Strategien zum Thema „Wohnen“ gemeinsam mit den Akteur:innen auszutauschen.

Architektur kann und muss dazu beitragen, dass Städte Orte des Ausgleichs sind, in denen nicht nur eine privilegierte Minderheit, sondern alle Menschen Zugang zu gutem, leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum haben. Ich danke daher den Kurator:innen für ihren wertvollen Beitrag und ihr großes Engagement und wünsche ihnen viel Erfolg sowie allen Besucher:innen und Teilnehmer:innen ein inspirierendes Erlebnis und einen intensiven Austausch."

Österreichischer Pavillon - Biennale 2025

Wien hat die Wohnfrage seit jeher nicht als rein funktionale Frage, sondern als gesellschaftlich-emanzipatorische Frage verstanden. Der österreichische Biennale-Beitrag startet von diesem globalen Interesse am österreichischen Modell und etabliert sich als eine Agentur für besseres Wohnen und Leben.

Die Ausstellung nutzt die von Josef Hoffmann konzipierte Symmetrie des Pavillons. Man betritt den nun geschlossenen Durchgang und wird in den Hof des Pavillons geleitet. Auf der einen Seite des Pavillons erfährt man das System Wien, auf der anderen Seite das System Rom. Das Lernen aus beiden Städten und Systemen wird im Hof des Pavillons verhandelt, wo eine Plattform zum Diskutieren und gegenseitigen Austausch einlädt, der Space of negotiation. Beide Pavillon-Teile beginnen mit Filmen, die jeweils "mythische" Geschichten der Städte und deren Umgang mit Wohnen, Bodenpolitik und Stadtraum erzählen. Die beiden großen Ausstellungsräume zeigen verschiedene Situationen und Themen in Wien und Rom, die sich auf die Geschichte, konkrete Orte, Organisationsformen, Initiativen und Räume beziehen.

Anhand von neun Stationen wird das System Wien aufgearbeitet: Fotografien zeigen Stadt- und Gemeinschaftsräume in ihrem alltäglichen Gebrauch, begleitet von Filmausschnitten aus verschiedenen Jahrzehnten. Infografik und Diagramme verdeutlichen Fakten wie etwa die vergleichsweise niedrige Miete in Wien oder die Strukturen bestimmter Gebäude mit spezifischen Raumprogrammen. Aktuelle Entwicklungen werden über neue Quartiere vermittelt, etwa das Sonnwendviertel, das Nordbahnhofareal und die Wilde Mitte sowie die Per Albin-Hansson-Siedlung, als ein Beispiel für den Umgang mit dem Bestand. Dazu kommen Themen aus der Geschichte der Stadt, die das außergewöhnliche Wohnen stark beeinflusst haben, beispielsweise das seit 1998 etablierte umfassende Gender Planning. Oder einzelne Pionierprojekte wie etwa die Sargfabrik als Beispiel für ein selbst organisiertes, experimentelles Wohnprojekt, welches Vorbildwirkung für den Wiener Wohnbau insgesamt hatte. In der Mitte des Raums befindet sich ein Sitz- und Liegemöbel "Megastructure on the Couch", das – ausgehend von einer Fotografie eines Spielraums im Wohnpark Alt-Erlaa, einem identitätsstiftenden Wohnprojekt der 1970er-Jahre – eine Grundfrage des Wohnens neu interpretiert.

Rom: Rom zeigt Zeugnisse des Kampfes um das Leben in, die Anpassung an und die Transformation der Ruinen der Gegenwart – sowohl an verlassenen Orten als auch in gescheiterten Planungen. Die moderne Geschichte der Stadt wird aus dieser Perspektive betrachtet und in einer Arbeit zusammengefasst, die ebendiesen Überlebenskampf in der skulpturalen Form einer "Trajanssäule" erzählt. Sieben zeitgenössische Beispiele zeigen unterschiedliche Formen der Selbstorganisation und des zivilgesellschaftlichen Widerstandes, die verschiedene Formen des innovativen Zusammenlebens hervorgebracht haben. Diese Erfahrungen werden im Pavillon als kollektive Erzählung dargestellt ‒ aufgebaut mit und dank der vielen Menschen, welche die Welt der Selbstorganisation beleben, gestalten, erträumen, bewohnen und teilen und die täglich für ein BETTER LIVING kämpfen.

(Presseinformation Mai 2025)

Nach aktuellem Vergabemodus wurden von den insgesamt 28 Bewerbungen in einer ersten Runde zunächst fünf Projekte (long list) von der Jury ausgewählt.

In einer zweiten Runde, aus der ein Dreiervorschlag (short list) der Jury hervorging, präsentierten die ausgewählten Bewerber:innen ihre Projekte.

Aus diesem Vorschlag wurde schließlich mit Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer das Siegerprojekt festgelegt.

Fachjury:

- Claudia Cavallar

- Angelika Fitz

- Eva Guttmann

- Henrieta Moravčíková

- Michael Zinganel

Jurymitglied Claudia Cavallar:

"Ein Kurator:innenteam, das sich jahrzehntelang mit unterschiedlichen Modellen des Wohnens auseinandersetzt, schlägt die Verschränkung zweier auf den ersten Blick unvereinbarer Ansätze vor: Top-down und Bottom-up – geplantes Wohnen in Wien, informelles Wohnen in Rom.

Von dieser Konstellation kann man einen Beitrag erwarten, der über die Biennale hinaus gesellschaftliche und politische Wirksamkeit zur Wohnungsfrage entfaltet."

"Die Kurator:innen des Biennale-Beitrags Agency for Better Living, Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo Romito, setzen sich seit vielen Jahren mit Fragen des Wohnens auseinander – in Kritik, Lehre, Praxis und Aktivismus.

Ihr Beitrag erinnert daran, dass Wohnen eine der zentralen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen ist und bleibt und dass Österreich ein besonderer Wissensraum für gemeinschaftlichen Wohnbau ist – von der seit mehr als hundert Jahren anhaltenden Weitsicht des Sozialen Wohnbaus in Wien über gemeinschaftliche Experimente am Land bis hin zu aktuellen Baugruppen.

Der Beitrag vereint eine kritische Selbstreflexion und eine Parallellektüre mit ikonischen Projekten des Gastgeberlands Italien und schält anhand von spezifischen Parametern Grundelemente für ein besseres Wohnen heraus.

Im Zentrum stehen der Vergleich von Top-down- und Bottom-up-Strategien und die Frage, wieviel formelle Struktur und informelle Freiheit Wohnen braucht, und wie große und kleine Akteur:innen besser zusammenarbeiten können.

Mit dem Thema Wohnen stellt der Beitrag Agency for Better Living die Architektur ins Zentrum aktueller Debatten. Der Pavillon lädt die Welt ein, in den Wissensraum des österreichischen Wohnbaus zu treten und diesen gemeinsam zu erweitern."

Sabine Pollak

geboren in Graz, ist Architektin, Lehrende, Forschende und Autorin

Sie unterrichtet als Professorin für raum&designSTRATEGIEN an der Kunstuniversität Linz und führt mit Roland Köb das Architekturbüro Köb&Pollak Architektur in Wien.

1996 Doktorat und 2004 Habilitation für das Fach Wohnbau an der TU Wien.

Sabine Pollak arbeitet theoretisch (Bücher, Essays, ein laufender Urbanismus-Blog im Standard), lehrt experimentelle Architektur, Geschichte des Wohnbaus und Architekturtheorie, forscht zu den Themen Wohnen und Feminismus, Gemeinschaft und Urbanismus und arbeitet mit ihrem Büro als Expertin für gemeinschaftlichen Wohnbau in Wien.

Sabine Pollak war Gastprofessorin an der University of Ann Arbor, Michigan, am Politecnico di Milano, an der Akademie der Bildenden Künste Wien und an der Bauhaus Universität Weimar.

Von 2015 bis 2019 war sie Vizerektorin für Internationales und Genderfragen an der Kunstuniversität Linz und leitet dort aktuell das PhD-Researchboard.

Sabine Pollak stand an der Kunstuniversität Linz seit 2009 der Abteilung Architektur | Urbanistik vor und hat dort 2021 die Abteilung raum&designSTRATEGIEN übernommen, gemeinsam mit Lorenzo Romito, Giulia Mazzorin und Andrea Curtoni.

Sie kuratierte und realisierte zahlreiche Ausstellungen und Symposien, nahm an Festivals teil und realisierte transdisziplinäre Projekte.

Architekturprojekte des Büros Köb&Pollak Architektur erhielten zahlreiche Preise und wurden vielfach publiziert und ausgestellt.

Michael Obrist

geboren in Bozen, ist einer der fünf Gründungspartner von feld72 Architekten in Wien und Universitätsprofessor an der Technischen Universität in Wien

Er ist seit 2018 als Professor für Wohnbau und Entwerfen der Inhaber des Lehrstuhls und Leiter der Forschungsabteilung für Wohnbau und Entwerfen an der TU Wien.

Dort war er auch maßgeblich am Aufbau des interdisziplinären Centre for New Social Housing beteiligt, das gemeinsam von der TU Wien und der Internationalen Bauausstellung IBA Wien 2022 initiiert wurde.

Michael Obrist war Gastprofessor am Politecnico di Milano und an der Kunstuniversität Linz.

Er hatte Lehraufträge an der TU Graz, der TU Wien, der Kunstuniversität Linz und an der Bergen School of Architecture in Norwegen. Er war Leiter der Masterclass "(Art in) Public Space“ an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg, einer Masterclass an der Architectural Association Visiting School Slovenia und an der Summerschool des Bauhaus Kolleg Dessau.

Von 2017 bis 2019 war er Jurymitglied von KÖR Kunst im Öffentlichen Raum Wien.

Mehrere Publikationen,

u.a. 2023 The Last Grand Tour bei Park Books (mit Antonietta Putzu).

Er war Teil der Gastredaktion der ARCH+ 244 Wien - Das Ende des Wohnbaus (als Typologie), für das er gemeinsam mit Christina Lenart, Bernadette Krejs und der ARCH+ Redaktion den "Bruno-Kreisky-Preis für sozial-ökologisches Wohnen und Zusammenleben" erhielt.

Die im nationalen als auch internationalen Kontext umgesetzten Arbeiten von "feld72" wurden mehrfach ausgezeichnet (u.a. mehrere Österreichische Staatspreise als auch die Goldmedaille der Italienischen Architektur) und in renommierten Ausstellungshäusern und Museen und auch bei diversen Biennalen weltweit (Venedig, Shenzhen-Hongkong, Sao Paulo, Rotterdam) präsentiert.

Lorenzo Romito

geboren in Rom, ist Professor für Space and Design Strategies an der KU Linz

Er unterrichtet am NABA in Rom und an der Universität Roma Tre und als Gastprofessor an der ETH Zürich.

Lorenzo Romito ist Aktivist und Stratege gemeinsamer Plattformen für urbane und ökologische Forschung wie Stalker, Osservatorio Nomade, PrimaveraRomana, Biennale Urbana oder NoWorking.

Er ist Gründungsmitglied des Stadtforschungslabors Stalker. Das experimentelle Architekturlab Stalker macht seit 1990 Ausstellungen, Projekte, Forschung, Symposien und Lehre weltweit, nahm an der Architekturbiennale in Venedig, an der Manifesta, der Europäischen Kunstbiennale in Ljubljana, Riwaq Biennale, Ramallah, Quadriennale in Rom und der IABR Rotterdam Biennale teil.

Stalker erarbeitet experimentelle Interventionsstrategien, die auf explorativen räumlichen Praktiken beruhen und spielerische, gesellige und interaktive Taktiken verwenden.

Mit seiner Arbeit bezieht er sich auf eine Umgebung, ihre Bewohner:innen und ihre lokale Kultur. Stalker wurde 2016 mit dem Curry Stone Prize for Social Design ausgezeichnet.

Zu den vielen Ausstellungen, die Lorenzo Romito kuratiert hat, zählen "Islam in Sizilien", ein Garten zwischen zwei Zivilisationen, die für das Außenministerium und die Orestiadi Foundation kuratiert wurde und durch den Mittelmeerraum und den Nahen Osten tourte.

Des Weiteren kuratierte er das von der EU gegründete Stalker-Projekt Egnatia Road, ein Denkmal für Menschen mit Fluchterfahrung, welches 2004 vom EU-Programm Kultur 2000 unterstützt und in Rom, Berlin, Paris, Bozen, Lausanne, Thessaloniki und Otranto ausgestellt wurde.

La Biennale 2025: Webseite Österreich Pavillon

Ausstellungsdauer: 10. Mai bis 23. November 2025

Link:

Presseunterlagen:

- Pressemeldung: Vizekanzler Babler: Leistbares Wohnen im Zentrum der Architektur Biennale

- Pressemappe Mai 2025

Pressefotos: